Texto e Fotos: Flavio Santiago

Texto e Fotos: Flavio Santiago

O Bangers Open Air se consolidou como um dos maiores festivais de música ao ar livre do Brasil, trazendo uma experiência única e inesquecível para os amantes de boa música, arte e diversão. Com sua atmosfera vibrante, o evento é conhecido por reunir atrações de renome nacional e internacional, oferecendo ao público uma mistura eclética de estilos musicais.

No último dia de evento, o festival foi marcado por performances de artistas de destaque como: Kerry King, Paradise Lost, Avantasia, Blind Guardian só pra citar alguns exemplos

A cada edição, o Bangers Open Air cresce em sua capacidade de proporcionar momentos de pura magia, deixando saudades e ansiosos para o que está por vir. E para o próximo ano, o festival promete ser ainda mais grandioso, com novas atrações, experiências inovadoras e uma organização que sempre busca superar as expectativas do público. Se você ainda não fez parte dessa festa inesquecível, não perca a chance de viver a próxima edição — com certeza será uma celebração memorável da música e da cultura!

Beyond the Black – Bangers Open Air 2025 (Ice Stage)

Beyond the Black – Bangers Open Air 2025 (Ice Stage)

Domingo, sol rachando a cabeça, todo mundo ainda meio zonzo depois da pancadaria do Black Pantera no palco ao lado, e lá fui eu me posicionar na frente do Ice Stage. E, olha, nem o calor insano foi capaz de me preparar para o que veio a seguir: a estreia avassaladora do Beyond the Black em solo brasileiro.

Domingo, sol rachando a cabeça, todo mundo ainda meio zonzo depois da pancadaria do Black Pantera no palco ao lado, e lá fui eu me posicionar na frente do Ice Stage. E, olha, nem o calor insano foi capaz de me preparar para o que veio a seguir: a estreia avassaladora do Beyond the Black em solo brasileiro.

Eu já curtia a banda há um tempo, mas vê-los ao vivo foi outra história. Assim que a Jennifer Haben entrou no palco e soltou a voz em In the Shadows, eu soube que aquela hora e pouco de show seria diferente. Tinha algo mágico ali — e não é só força de expressão. A presença dela é um negócio hipnótico: firme, elegante, intensa, mas nunca forçada. E o que me impressionou foi como toda a banda funcionava em sincronia, como se cada nota tivesse sido esculpida com precisão milimétrica pra bater direto no peito de quem estava na grade.

Eu já curtia a banda há um tempo, mas vê-los ao vivo foi outra história. Assim que a Jennifer Haben entrou no palco e soltou a voz em In the Shadows, eu soube que aquela hora e pouco de show seria diferente. Tinha algo mágico ali — e não é só força de expressão. A presença dela é um negócio hipnótico: firme, elegante, intensa, mas nunca forçada. E o que me impressionou foi como toda a banda funcionava em sincronia, como se cada nota tivesse sido esculpida com precisão milimétrica pra bater direto no peito de quem estava na grade.

A sequência com Hallelujah e When Angels Fall foi o ponto em que parei de pensar e comecei só a sentir. A música entrava e fazia casa: o tipo de show que te tira da realidade e te joga num universo de guitarras melódicas, bateria pulsante e refrões que parecem escritos pra serem cantados aos berros com lágrimas nos olhos.

É fácil falar de técnica — e, sim, tecnicamente eles são impecáveis. Chris e Tobi nas guitarras criaram paredes sonoras que preenchiam cada espaço do palco, Kai segurava a bronca na bateria como um reloginho alemão (óbvio) e Linus… bom, Linus é um monstro no baixo, ponto. Mas o diferencial mesmo foi como o Beyond the Black entregou emoção com consistência. Faixas mais antigas como Songs of Love and Death e Lost in Forever não perderam a força diante das mais recentes Reincarnation e Is There Anybody Out There? — pelo contrário: elas conversaram entre si. O setlist foi bem costurado, com uma narrativa que mostrava como a banda amadureceu sem deixar de lado suas raízes.

É fácil falar de técnica — e, sim, tecnicamente eles são impecáveis. Chris e Tobi nas guitarras criaram paredes sonoras que preenchiam cada espaço do palco, Kai segurava a bronca na bateria como um reloginho alemão (óbvio) e Linus… bom, Linus é um monstro no baixo, ponto. Mas o diferencial mesmo foi como o Beyond the Black entregou emoção com consistência. Faixas mais antigas como Songs of Love and Death e Lost in Forever não perderam a força diante das mais recentes Reincarnation e Is There Anybody Out There? — pelo contrário: elas conversaram entre si. O setlist foi bem costurado, com uma narrativa que mostrava como a banda amadureceu sem deixar de lado suas raízes.

Teve um momento específico que me pegou de jeito: Wounded Healer. Foi ali que me dei conta de como a banda flerta com várias camadas do metal — do sinfônico tradicional à melancolia quase pop em alguns trechos — sem soar confusa ou genérica. Foi o tipo de faixa que fez gente que estava só curiosa se render de vez. Vi muito metaleiro de coturno cruzado de braços no começo que, ali naquele momento, já estava batendo cabeça discretamente.

E aí veio o gran finale com Shine and Shade. Cara, que catarse. Um fechamento digno, com um crescendo emocional e instrumental que fez jus à jornada daquele show. Saí dali com uma sensação agridoce: de realização por ter vivido aquilo e de frustração por ter acabado.

Foi mais do que uma estreia; foi uma declaração de intenções. O Beyond the Black não veio ao Brasil só pra bater cartão. Veio pra conquistar. E, pelo que vi e ouvi naquela tarde, conseguiu.

Foi mais do que uma estreia; foi uma declaração de intenções. O Beyond the Black não veio ao Brasil só pra bater cartão. Veio pra conquistar. E, pelo que vi e ouvi naquela tarde, conseguiu.

SETLIST:

In the Shadows

Hallelujah

When Angels Fall

Songs of Love and Death

Lost in Forever

Heart of the Hurricane

Is There Anybody Out There?

Reincarnation

Wounded Healer

Shine and Shade

GALERIA DE FOTOS :

Black Pantera — Uma descarga elétrica de resistência, suor e conexão

Black Pantera — Uma descarga elétrica de resistência, suor e conexão

O último dia do Bangers Open Air já prometia ser histórico, e confesso que acordei com aquele misto de empolgação e cansaço acumulado dos dias anteriores. Mas bastou chegar perto do Sun Stage e ouvir os primeiros acordes para que o corpo esquecesse qualquer exaustão. Era o momento do Black Pantera. E olha… que porrada.

O trio mineiro-nacional-do-mundo já é conhecido por colocar fogo em qualquer palco, mas ali no Bangers, eles vieram com sangue nos olhos — e com uma multidão disposta a devolver na mesma moeda. Quando abriram com Candeia, confesso que me peguei desprevenido. Esperava uma entrada avassaladora logo de cara, mas a escolha da faixa foi certeira: um começo mais introspectivo, quase como uma oferenda ao que viria depois. A letra bateu fundo. A galera ficou em silêncio — algo raro em festival —, absorvendo cada palavra. Era como se a banda dissesse: “Calma, respira… porque depois disso, o bicho vai pegar.”

O trio mineiro-nacional-do-mundo já é conhecido por colocar fogo em qualquer palco, mas ali no Bangers, eles vieram com sangue nos olhos — e com uma multidão disposta a devolver na mesma moeda. Quando abriram com Candeia, confesso que me peguei desprevenido. Esperava uma entrada avassaladora logo de cara, mas a escolha da faixa foi certeira: um começo mais introspectivo, quase como uma oferenda ao que viria depois. A letra bateu fundo. A galera ficou em silêncio — algo raro em festival —, absorvendo cada palavra. Era como se a banda dissesse: “Calma, respira… porque depois disso, o bicho vai pegar.”

E pegou. Provérbios entrou como um soco na boca do estômago. Foi o estopim. Quem estava mais quieto se jogou no mosh, quem estava lá atrás veio pra frente, e dali pra frente a coisa só subiu. Padrão é o Caralho veio como um hino — e é isso mesmo que ela é. Um tapa na cara do conservadorismo e das estruturas racistas que insistem em nos assombrar. Cantar aquilo em coro, com o punho erguido e cercado de gente que sente a mesma fúria que você, é algo transformador. A catarse coletiva em forma de breakdown.

O mais novo petardo, Seleção Natural, mostrou que o Black Pantera não apenas mantém o nível: eles evoluem, se renovam, e continuam afiados. A galera já sabia a letra — e olha que o single saiu há pouco tempo. Uma roda imensa se abriu no meio do público, e foi impossível resistir. Ali, não tinha separação entre banda e plateia. Estávamos todos no mesmo campo de batalha.

As faixas mais antigas também não ficaram de fora. Ratatatá e Mosha foram verdadeiras convocações pra guerra. O chão tremia, e o sorriso de Charles da Gama dizia tudo: eles estavam se divertindo tanto quanto a gente. E quando veio Fogo nos Racistas, aquele momento já clássico de todo mundo agachar e pular junto, foi de arrepiar. Um Slipknot do cerrado, mas com alma própria, com urgência e propósito.

Um dos momentos mais bonitos foi Sem Anistia, rebatizada no palco como “Só as Mina”. A banda parou tudo e fez um chamado para um mosh pit só de mulheres. E não foi só simbólico — foi bonito, foi poderoso, foi necessário. Ver as minas dominando a roda, sorrindo, pulando, se sentindo seguras… isso vale mais do que qualquer solo de guitarra.

Um dos momentos mais bonitos foi Sem Anistia, rebatizada no palco como “Só as Mina”. A banda parou tudo e fez um chamado para um mosh pit só de mulheres. E não foi só simbólico — foi bonito, foi poderoso, foi necessário. Ver as minas dominando a roda, sorrindo, pulando, se sentindo seguras… isso vale mais do que qualquer solo de guitarra.

A calmaria veio com Tradução, num respiro melódico que fez até o marmanjo do meu lado derramar uma lágrima. Mas claro, foi só o tempo de recuperar o fôlego, porque Revolução é o Caos chegou logo depois com direito a um wall of death de respeito. E quando digo respeito, é no sentido mais literal: foi selvagem, mas foi com cuidado, foi intenso, mas com união. O “meu Deus” do Charles foi mais que uma reação espontânea — foi o resumo de um momento mágico.

E aí, Boto pra Fuder veio como o grand finale que a gente esperava. Uma descarga elétrica final que deixou todo mundo com aquele olhar perdido de “caramba, isso acabou de acontecer mesmo?”

Black Pantera é muito mais que uma banda de metal. É grito de revolta, é abraço coletivo, é aula de resistência. Não importa onde você os veja — num galpão, num festival, num palco internacional — eles vão entregar tudo. E mais um pouco.

Se antes eu já os considerava uma das bandas mais importantes do Brasil, agora tenho certeza: estamos diante de um gigante em construção. E o mais bonito? Eles sabem disso — e seguem com os pés fincados no chão e o punho cerrado no ar.

Se antes eu já os considerava uma das bandas mais importantes do Brasil, agora tenho certeza: estamos diante de um gigante em construção. E o mais bonito? Eles sabem disso — e seguem com os pés fincados no chão e o punho cerrado no ar.

SETLIST

Candeia

Provérbios

Padrão é o caralho

Seleção Natural

Ratatatá

Mosha

Perpétuo

Fogo nos racistas

Sem anistia (altered to “Só As Mina”)

Tradução

Revolução é o caos(with wall of death)

Boto pra fuder

GALERIA DE FOTOS :

LORD OF THE LOST – A catarse sombria que eu não sabia que precisava

LORD OF THE LOST – A catarse sombria que eu não sabia que precisava

Depois de tantas pancadas sonoras, riffs alucinantes e gritos guturais, eu já me perguntava se ainda havia espaço para me surpreender. A resposta veio com o Lord of the Lost. Quando Chris Harms e companhia tomaram o palco do Hot Stage, não foi só mais um show que começou — foi como se uma peça teatral de sombras se desenrolasse diante dos nossos olhos, misturando dor, beleza e redenção.

O clima já estava denso quando The Curtain Falls abriu os trabalhos. A iluminação rubra, os figurinos meticulosamente sombrios e a postura imponente de Harms me prenderam de cara. Ele não apenas canta; ele interpreta cada palavra como se estivesse arrancando memórias do peito. O público, meio hipnotizado, respondeu com aquela reverência rara em festivais — era silêncio atento entre as músicas, seguido de aplausos viscerais.

O clima já estava denso quando The Curtain Falls abriu os trabalhos. A iluminação rubra, os figurinos meticulosamente sombrios e a postura imponente de Harms me prenderam de cara. Ele não apenas canta; ele interpreta cada palavra como se estivesse arrancando memórias do peito. O público, meio hipnotizado, respondeu com aquela reverência rara em festivais — era silêncio atento entre as músicas, seguido de aplausos viscerais.

Diferente de outras bandas do line-up, o Lord of the Lost não aposta apenas na brutalidade sonora. Eles te envolvem emocionalmente. Quando Loreley surgiu com aquele refrão melódico e melancólico, confesso que me vi com os olhos marejados — e não fui o único. Ao meu lado, um casal se abraçava, e mais à frente uma garota dançava como se estivesse sozinha no quarto, completamente entregue.

Entre as faixas, Chris trocava olhares e gestos com o público — nada forçado, nada de discursos ensaiados. Era como se dissesse: “Sim, a dor que você sente, eu também conheço”. Destruction Manual e For They Know Not What They Do vieram com mais peso, mas ainda assim embaladas em uma estética quase sacra, como se estivéssemos em uma missa profana de aceitação.

Entre as faixas, Chris trocava olhares e gestos com o público — nada forçado, nada de discursos ensaiados. Era como se dissesse: “Sim, a dor que você sente, eu também conheço”. Destruction Manual e For They Know Not What They Do vieram com mais peso, mas ainda assim embaladas em uma estética quase sacra, como se estivéssemos em uma missa profana de aceitação.

Um dos momentos mais intensos foi Born With a Broken Heart. Harms introduziu a faixa com poucas palavras sobre ser imperfeito em um mundo que cobra perfeição. A resposta da plateia foi um coro uníssono, daqueles que unem estranhos como irmãos de alma — e não é exagero. Ali eu entendi que o Lord of the Lost não é apenas sobre música gótica ou industrial, é sobre identidade. É sobre ser diferente e encontrar um lar entre os escombros.

O setlist ainda trouxe clássicos como Raining Stars e Six Feet Underground, que colocaram todos para cantar, e culminou no caos brilhante de Blood & Glitter, que encerrou tudo com uma explosão de luz e cor — ironicamente, a faixa mais animada e libertadora do repertório. Foi o fim ideal para uma jornada emocional intensa, deixando no ar um gosto agridoce de fim de filme.

O setlist ainda trouxe clássicos como Raining Stars e Six Feet Underground, que colocaram todos para cantar, e culminou no caos brilhante de Blood & Glitter, que encerrou tudo com uma explosão de luz e cor — ironicamente, a faixa mais animada e libertadora do repertório. Foi o fim ideal para uma jornada emocional intensa, deixando no ar um gosto agridoce de fim de filme.

Curiosamente, entre os riffs e sintetizadores, o grupo deu uma palhinha do que vem por aí com o próximo álbum, Opvs Noir Vol. 1. Pelo clima sombrio da performance e o tom introspectivo de algumas letras, parece que vem coisa pesada — no bom sentido — por aí.

Saí daquele show diferente de como entrei. Em um festival recheado de bandas que esmagam com brutalidade, o Lord of the Lost foi quem mais me tocou — sem gritar, sem correr, sem pirotecnia. Só com arte, dor e verdade , vale citar que a banda tocou sob um sol escaldante e fez um show digno de headliner

Saí daquele show diferente de como entrei. Em um festival recheado de bandas que esmagam com brutalidade, o Lord of the Lost foi quem mais me tocou — sem gritar, sem correr, sem pirotecnia. Só com arte, dor e verdade , vale citar que a banda tocou sob um sol escaldante e fez um show digno de headliner

SETLIST

The Curtain Falls

The Future of a Past Life

Loreley

Destruction Manual

For They Know Not What They Do

Raining Stars

Six Feet Underground

Born With a Broken Heart

Live Today

Die Tomorrow

Drag Me to Hell

We’re All Created Evil

Blood & Glitter

GALERIA DE FOTOS :

DORSAL ATLÂNTICA — 45 ANOS NA LUTA E NA LÂMINA | BANGERS OPEN AIR 2025

DORSAL ATLÂNTICA — 45 ANOS NA LUTA E NA LÂMINA | BANGERS OPEN AIR 2025

Eu não estava ali só para assistir a um show. Estava ali para presenciar história viva. Quando a Dorsal Atlântica subiu ao palco no terceiro dia do Bangers Open Air 2025, o sentimento era outro. Não era só celebração — era combate, era manifesto, era resistência. Quarenta e cinco anos de estrada não são apenas uma data simbólica. São uma sentença de perseverança, de coerência e, principalmente, de enfrentamento.

Carlos Lopes não é apenas o vocalista e guitarrista da Dorsal — ele é seu próprio movimento. Antes mesmo da primeira nota soar, ele já estava lá em frente ao palco, conversando com a galera como se estivesse no meio de um botequim de metalheads. Desarmado e direto, mas com aquele brilho nos olhos de quem sabe o que carrega nas costas. A banda que fundou mudou a vida de muita gente — inclusive a minha.

Carlos Lopes não é apenas o vocalista e guitarrista da Dorsal — ele é seu próprio movimento. Antes mesmo da primeira nota soar, ele já estava lá em frente ao palco, conversando com a galera como se estivesse no meio de um botequim de metalheads. Desarmado e direto, mas com aquele brilho nos olhos de quem sabe o que carrega nas costas. A banda que fundou mudou a vida de muita gente — inclusive a minha.

Quando “Guerrilha” abriu os trabalhos, o impacto foi imediato. A parede sonora veio acompanhada de imagens no telão que mais pareciam arquivos confidenciais de um passado insubmisso: capas clássicas, flyers xerocados, matérias antigas de zines e jornais. A história da Dorsal passava diante dos nossos olhos como um míssil teleguiado direto na memória. Quem viveu aquilo tudo sentiu o chão tremer; quem era mais novo entendeu na hora por que essa banda é tão essencial.

A sequência com “Caçador da Noite” foi intensa, e mesmo com uma falha técnica na guitarra de Lopes, o momento virou poesia punk. Sem perder o pique, ele continuou na voz, quase num a capela raivoso, e a galera foi junto. A falha virou força. Aquilo ali era a essência do underground: fazer do improviso uma arma.

Um dos momentos mais emocionantes veio com a homenagem ao irmão de Carlos, Cláudio Lopes. Não houve palavra que desse conta — só o silêncio respeitoso e os aplausos pesados, vindo do fundo da alma de cada um ali. O luto se transformou em reverência, e mais uma vez, a Dorsal mostrou que sabe tocar tanto a mente quanto o coração.

Um dos momentos mais emocionantes veio com a homenagem ao irmão de Carlos, Cláudio Lopes. Não houve palavra que desse conta — só o silêncio respeitoso e os aplausos pesados, vindo do fundo da alma de cada um ali. O luto se transformou em reverência, e mais uma vez, a Dorsal mostrou que sabe tocar tanto a mente quanto o coração.

E não pense que a Dorsal se apoia só em saudosismo. “Belo Monte”, uma das faixas mais recentes, veio como um soco no estômago — crítica afiada, discurso contundente, e um instrumental que não deixa dúvidas: eles continuam com sangue nos olhos e pólvora nas veias. Quando Lopes canta, ele cospe verdades incômodas. E isso, num Brasil cada vez mais dividido e amnésico, é essencial.

“Vitória” foi o auge emocional do show. Ali, a gente não só cantou junto — a gente gritou por tudo que nos foi tirado. A música é um hino de resistência, de superação e, acima de tudo, de identidade. A Dorsal não segue tendências, ela as destrói.

“Vitória” foi o auge emocional do show. Ali, a gente não só cantou junto — a gente gritou por tudo que nos foi tirado. A música é um hino de resistência, de superação e, acima de tudo, de identidade. A Dorsal não segue tendências, ela as destrói.

O restante do set — com petardos como “Stalingrado”, “Armagedon”, “Burro”, “Metal Desunido”, “Inveja” e “Tortura” — foi uma viagem por diferentes eras da banda, todas marcadas por um traço comum: honestidade brutal. Enquanto muitos usam o metal como verniz estético, a Dorsal Atlântica o empunha como faca.

Ali, no meio do mato, sob um céu pesado, eu entendi mais uma vez por que amo essa banda. A Dorsal não está preocupada em agradar. Ela quer inquietar. Provocar. Fazer pensar. E isso, no mundo de hoje, é revolucionário.

Ali, no meio do mato, sob um céu pesado, eu entendi mais uma vez por que amo essa banda. A Dorsal não está preocupada em agradar. Ela quer inquietar. Provocar. Fazer pensar. E isso, no mundo de hoje, é revolucionário.

Saí do show com o corpo moído, a mente fervendo e o peito cheio de orgulho. Ver a Dorsal Atlântica aos 45 anos de estrada, ainda desafiadora, ainda relevante, ainda brutalmente necessária, foi uma das maiores experiências do festival.

A Dorsal não é só uma banda. É trincheira.

É fúria.

É Brasil.

É foda.

SETLIST:

Guerrilha

Caçador da Noite

Vitória

Stalingrado

Belo Monte

Armagedon

Burro

Metal Desunido

Inveja

Tortura

GALERIA DE FOTOS :

Paradise Lost – Um mergulho sombrio e catártico sob o sol escaldante

Paradise Lost – Um mergulho sombrio e catártico sob o sol escaldante

Se me perguntarem qual show me fez arrepiar dos pés à cabeça no terceiro dia do Bangers Open Air 2025, a resposta vem sem hesitar: Paradise Lost. Mas não foi só pelo som. Foi pela carga emocional, pelo peso da história e por uma conexão que parecia atravessar o tempo.

Cheguei perto do Ice Stage com o sol a pino, aquele calor absurdo que parece zombar da estética sombria do doom/gothic. Mas, curiosamente, isso só reforçou o contraste e o clima quase surreal do momento. Dava pra ver nos rostos ao meu redor que a maioria ali carregava memória – muita gente grisalha, camisetas surradas do Draconian Times, gente que claramente viveu a estreia da banda no Brasil em 1995. Eu, mais novo, não vivi aquele Monsters of Rock no Pacaembu, mas cresci ouvindo as histórias. Estar ali, trinta anos depois, vendo o Paradise Lost de verdade, foi quase como entrar num daqueles relatos que ouvia com brilho nos olhos.

Cheguei perto do Ice Stage com o sol a pino, aquele calor absurdo que parece zombar da estética sombria do doom/gothic. Mas, curiosamente, isso só reforçou o contraste e o clima quase surreal do momento. Dava pra ver nos rostos ao meu redor que a maioria ali carregava memória – muita gente grisalha, camisetas surradas do Draconian Times, gente que claramente viveu a estreia da banda no Brasil em 1995. Eu, mais novo, não vivi aquele Monsters of Rock no Pacaembu, mas cresci ouvindo as histórias. Estar ali, trinta anos depois, vendo o Paradise Lost de verdade, foi quase como entrar num daqueles relatos que ouvia com brilho nos olhos.

Quando Enchantment começou, foi como se o tempo desse uma volta completa. Aquela intro, melancólica e majestosa, parecia dizer: “vocês esperaram por isso”. Foi de arrepiar. Ver Nick Holmes, ainda que mais contido, comandando os vocais com ares de reverência, foi algo que mexeu comigo. A voz dele estava meio baixa em alguns momentos, sim, mas dava pra sentir que estava entregando tudo. Quando ele arriscou um sorriso após o coro “Paradise Lost! Paradise Lost!”, senti que até ele estava sendo tocado pela atmosfera.

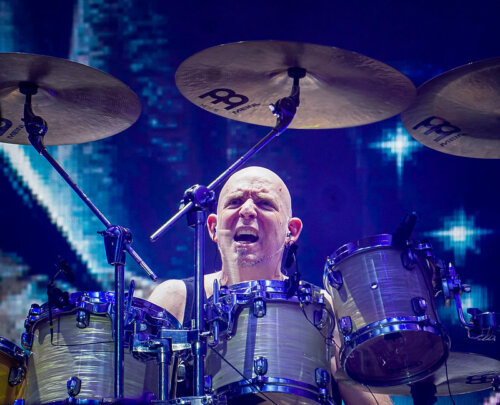

E que banda sólida. Gregor Mackintosh segue um monstro nas guitarras, sem perder um milímetro da emoção e do peso que sempre colocou nas composições. Stephen Edmondson é aquele baixista discreto mas preciso, e Aaron Aedy… bem, Aaron é o mais “gente como a gente”, o cara que parece se divertir genuinamente no palco, distribuindo sorrisos no meio da névoa sonora. Já Guido Zema, o “novato” italiano na bateria, fez jus à responsabilidade: uma pegada pesada, técnica e sem exageros. Casou perfeitamente com a proposta da banda.

E que banda sólida. Gregor Mackintosh segue um monstro nas guitarras, sem perder um milímetro da emoção e do peso que sempre colocou nas composições. Stephen Edmondson é aquele baixista discreto mas preciso, e Aaron Aedy… bem, Aaron é o mais “gente como a gente”, o cara que parece se divertir genuinamente no palco, distribuindo sorrisos no meio da névoa sonora. Já Guido Zema, o “novato” italiano na bateria, fez jus à responsabilidade: uma pegada pesada, técnica e sem exageros. Casou perfeitamente com a proposta da banda.

O setlist foi um deleite. Quando Pity the Sadness entrou logo na terceira posição, vi gente chorando. Literalmente. Um cara ao meu lado levantou os braços e fechou os olhos, como se estivesse fazendo um ritual interno. A trinca Faith Divides Us – Death Unites Us, Eternal e One Second foi um soco no estômago – e um abraço na alma. Eu nunca pensei que ouvir Eternal ao vivo pudesse me atingir tão forte. Ela ecoou pelo festival como um lamento vindo de um passado distante, ainda incrivelmente atual.

O setlist foi um deleite. Quando Pity the Sadness entrou logo na terceira posição, vi gente chorando. Literalmente. Um cara ao meu lado levantou os braços e fechou os olhos, como se estivesse fazendo um ritual interno. A trinca Faith Divides Us – Death Unites Us, Eternal e One Second foi um soco no estômago – e um abraço na alma. Eu nunca pensei que ouvir Eternal ao vivo pudesse me atingir tão forte. Ela ecoou pelo festival como um lamento vindo de um passado distante, ainda incrivelmente atual.

E claro, Say Just Words no final foi o ápice. A galera cantando junto, braços erguidos, como se todos estivessem exorcizando fantasmas ao mesmo tempo. Eu mesmo gritei feito um possesso. Ali, ninguém estava preocupado com calor, poeira ou a cerveja quente. Era só Paradise Lost, e a catarse coletiva que eles trouxeram.

Claro que uma hora de show é pouco – faltou True Belief, Embers Fire, Hallowed Land… Mas tudo bem. O que rolou ali já foi suficiente pra me deixar com o coração cheio e um sentimento de “testemunhei algo grande”.

Claro que uma hora de show é pouco – faltou True Belief, Embers Fire, Hallowed Land… Mas tudo bem. O que rolou ali já foi suficiente pra me deixar com o coração cheio e um sentimento de “testemunhei algo grande”.

Se você viu esse show e não se emocionou, sinto dizer: ou você não estava prestando atenção, ou o doom gótico simplesmente não é pra você. Porque o Paradise Lost, mesmo sob o sol impiedoso, trouxe a escuridão mais bonita do festival.

SETLIST

Enchantment

Forsaken

Pity the Sadness

Faith Divides Us – Death Unites Us

Eternal

One Second

The Enemy

As I Die

Smalltown Boy (Bronski Beat cover)

The Last Time

No Hope in Sight

Say Just Words

GALERIA DE FOTOS :

Vader no Bangers Open Air 2025 – Uma tempestade sônica que atravessou o peito

Vader no Bangers Open Air 2025 – Uma tempestade sônica que atravessou o peito

Não é exagero dizer que eu fui pro Bangers Open Air com a alma preparada pra levar uma surra sonora — mas nada me preparou de verdade pro que foi o show do Vader. Tava um calor de rachar, poeira subindo do chão, aquele cheiro de cerveja e couro no ar… e de repente, entra no palco Michał Andrzejczyk com uma camiseta do Krisiun. Senti uma faísca coletiva passando pela plateia. Não era só um gesto de respeito — era um aceno de irmão pra irmão. A conexão foi instantânea.

E aí, “Wings” rasgou o ar. O som veio como uma rajada de metralhadora, e eu juro que senti o bumbo duplo bater no peito como se alguém tivesse me socado com um martelo de guerra. O timbre da guitarra, o vocal rasgado de Peter e aquela aura de veterano de guerra faziam parecer que a gente tava diante de uma entidade, não só de uma banda.

E aí, “Wings” rasgou o ar. O som veio como uma rajada de metralhadora, e eu juro que senti o bumbo duplo bater no peito como se alguém tivesse me socado com um martelo de guerra. O timbre da guitarra, o vocal rasgado de Peter e aquela aura de veterano de guerra faziam parecer que a gente tava diante de uma entidade, não só de uma banda.

O Vader não precisa de cenário nem pirotecnia — a brutalidade deles é o espetáculo. Quando emendaram “Black to the Blind” e “Dark Age”, eu olhei em volta e parecia que todo mundo tava em transe, movendo a cabeça de forma quase ritual. Eu mesmo nem percebi quando entrei num mosh frenético que se abriu atrás de mim. Ali não tinha pose, não tinha distração — era só a catarse coletiva do death metal.

Teve uma sequência que me fez perder a noção do tempo: “Go to Hell”, “Carnal”, “Silent Empire”. A última, principalmente, foi um soco de nostalgia — lembro da primeira vez que ouvi em casa, de fone, e agora ali, ao vivo, era como se a música tivesse encontrado seu habitat natural. Os riffs cortavam como navalha, mas com uma precisão quase cirúrgica.

Teve uma sequência que me fez perder a noção do tempo: “Go to Hell”, “Carnal”, “Silent Empire”. A última, principalmente, foi um soco de nostalgia — lembro da primeira vez que ouvi em casa, de fone, e agora ali, ao vivo, era como se a música tivesse encontrado seu habitat natural. Os riffs cortavam como navalha, mas com uma precisão quase cirúrgica.

Peter, mesmo com pouco papo, conseguia dominar o palco com uma autoridade calma. Gritava “BRAZIL!” e a galera respondia como se estivesse num campo de batalha. Quando veio “Triumph of Death” e depois “Unbending”, parecia que o inferno inteiro tinha descido até aquele chão de terra batida. Era feio, era brutal, era lindo.

Mas nada superou “This Is the War”. O riff inicial já levantou uma onda de poeira que engoliu o front da plateia. Todo mundo sabia que aquele era o momento de se entregar. Um cara do meu lado gritou “VAI SE F*DER!” em êxtase puro. Eu só ria, suado, desfigurado, extasiado.

Peter ainda mandou um “É bom estar de volta” em português e o coração quase derreteu. É nesses detalhes que a gente vê o quanto esses caras respeitam o público brasileiro — e o quanto o público retribui. A última pedrada foi “Helleluyah!!! (God Is Dead)”, fechando com uma ironia blasfema digna do som do Vader.

Peter ainda mandou um “É bom estar de volta” em português e o coração quase derreteu. É nesses detalhes que a gente vê o quanto esses caras respeitam o público brasileiro — e o quanto o público retribui. A última pedrada foi “Helleluyah!!! (God Is Dead)”, fechando com uma ironia blasfema digna do som do Vader.

Quando saí do meio da roda, todo quebrado, só consegui pensar: o Vader não toca músicas — eles invocam uma tempestade. E a gente, com orgulho, fica de pé no meio dela.

SETLIST

Wings

Black to the Blind

Dark Age

Go to Hell

Carnal

Silent Empire

Triumph of Death

Unbending

This Is the War

Helleluyah!!! (God Is Dead)

GALERIA DE FOTOS :

KAMELOT — Uma tarde de redenção melódica e conexão genuína com o público

KAMELOT — Uma tarde de redenção melódica e conexão genuína com o público

Quando soube que o Kamelot tocaria duas vezes no Bangers Open Air, confesso que torci o nariz. Adoro a banda, mas achei que seria exagero — ainda mais com o line-up tão recheado. Mas bastaram os primeiros segundos de Phantom Divine (Shadow Empire), com Adrienne Cowan fazendo aquele vocal rasgado de arrepiar, para que eu entendesse: esse segundo show não era só um repeteco, era um renascimento.

A abertura com Phantom Divine foi uma escolha certeira. Adrienne Cowan, com sua presença magnética e vocal poderoso, adicionou uma dimensão sombria que elevou a música. Já na sequência, Rule the World trouxe o lado mais épico da banda, com Tommy Karevik comandando tudo com carisma e precisão. Dá pra ver que ele se sente em casa com a banda agora — não tem mais aquela sombra de Khan pairando sobre ele.

O destaque feminino da noite ficou por conta das colaborações com Melissa Bonny, do Ad Infinitum. Que mulher! Em Opus of the Night (Ghost Requiem), a química entre ela e Tommy foi surreal. Ela domina o palco com elegância e intensidade, e essa faixa, uma das mais recentes, ganhou vida ao vivo de um jeito que superou até a versão de estúdio.

O destaque feminino da noite ficou por conta das colaborações com Melissa Bonny, do Ad Infinitum. Que mulher! Em Opus of the Night (Ghost Requiem), a química entre ela e Tommy foi surreal. Ela domina o palco com elegância e intensidade, e essa faixa, uma das mais recentes, ganhou vida ao vivo de um jeito que superou até a versão de estúdio.

Quando Insomnia começou, percebi que estavam mesmo dividindo os dois shows — uma estratégia que, embora não tenha trazido raridades como Soul Society ou Abandoned, ajudou a manter a experiência fresca. Aliás, The Human Stain foi uma grata surpresa. Nunca imaginei que ouviria essa música ao vivo de novo, e ela veio como uma lufada sombria e teatral, muito bem encaixada na atmosfera do Hot Stage.

Mas o momento mais emocionante da noite foi, sem dúvida, Sacrimony (Angel of Afterlife). Adrienne e Melissa no palco, em um dueto de tirar o fôlego com Tommy. Foi simplesmente arrebatador. Essa música já é um hino moderno do Kamelot, e ao vivo ela ganha ainda mais força. O refrão ecoando pela galera, os três vocalistas em sintonia perfeita… Foi daqueles momentos que fazem o tempo parar.

Mas o momento mais emocionante da noite foi, sem dúvida, Sacrimony (Angel of Afterlife). Adrienne e Melissa no palco, em um dueto de tirar o fôlego com Tommy. Foi simplesmente arrebatador. Essa música já é um hino moderno do Kamelot, e ao vivo ela ganha ainda mais força. O refrão ecoando pela galera, os três vocalistas em sintonia perfeita… Foi daqueles momentos que fazem o tempo parar.

Center of the Universe manteve o nível lá em cima. Aquele discurso já tradicional sobre São Paulo ser a capital dos shows sempre arranca risos, mas também cria uma ponte afetiva entre banda e público. Mesmo repetido, funcionou. A gente se sentiu visto.

Center of the Universe manteve o nível lá em cima. Aquele discurso já tradicional sobre São Paulo ser a capital dos shows sempre arranca risos, mas também cria uma ponte afetiva entre banda e público. Mesmo repetido, funcionou. A gente se sentiu visto.

New Babylon, com Melissa Bonny novamente, foi um espetáculo à parte. É uma das melhores faixas do álbum novo e, ao vivo, ficou ainda mais grandiosa. Melissa tem um timbre que se encaixa perfeitamente no estilo de Kamelot — espero vê-la mais vezes com eles.

Forever veio com um toque descontraído, trazendo aquele trecho de We Will Rock You do Queen e as apresentações dos músicos. Foi divertido, leve, e deu um respiro antes do gran finale: March of Mephisto. E que final! Luzes vermelhas, batida pesada, clima infernal… e Melissa novamente, encarnando uma figura quase demoníaca nos backing vocals. Fechou o show com força e teatralidade, do jeito que o Kamelot sabe fazer.

Esse segundo show foi, pra mim, o verdadeiro show do Kamelot no festival. Mais coeso, mais ousado, mais envolvente. Não teve raridades, mas teve alma. E, sinceramente entendi por que essa banda continua sendo uma das favoritas do público brasileiro.

Esse segundo show foi, pra mim, o verdadeiro show do Kamelot no festival. Mais coeso, mais ousado, mais envolvente. Não teve raridades, mas teve alma. E, sinceramente entendi por que essa banda continua sendo uma das favoritas do público brasileiro.

SETLIST

Phantom Divine (Shadow Empire)(with Adrienne Cowan)

Rule the World

Opus of the Night (Ghost Requiem)(with Melissa Bonny)

Insomnia

Sacrimony (Angel of Afterlife)(with Adrienne Cowan) (also with Melissa Bonny)

The Human Stain

Center of the Universe (with Melissa Bonny)

New Babylon(with Melissa Bonny)

Forever (Proceeded by snippet of Queen’s “We Will Rock You” and band intros)

March of Mephisto (with Melissa Bonny

GALERIA DE FOTOS :

O inferno veio ao Bangers Open Air: a noite em que Kerry King provou que o thrash não morre

O inferno veio ao Bangers Open Air: a noite em que Kerry King provou que o thrash não morre

Se alguém ainda tinha dúvidas de que Kerry King era o verdadeiro combustível por trás do Slayer, bastava ter assistido ao massacre sonoro que sua nova banda despejou no Ice Stage do Bangers Open Air. Eu, que já estava curioso desde que From Hell I Rise começou a pipocar nas plataformas e dividir opiniões entre os fãs, fui tomado por um misto de ansiedade e adrenalina quando o som de Diablo começou a ecoar nas caixas. A introdução, ainda que pré-gravada, soava como um prenúncio apocalíptico. E foi exatamente isso que veio a seguir.

A banda entrou com tudo em Where I Reign — uma escolha perfeita para abrir o show. A faixa já é uma das mais diretas do álbum e, ao vivo, ganha uma potência absurda. Osegueda dominou o palco como se estivesse com essa banda há décadas, não semanas. E foi uma grata surpresa ver Phil Demmel mandando o primeiro solo da noite com sua Flying V, enquanto Kerry se postava como um senhor do caos, regendo tudo com sua Jackson pintada como um demônio de guerra.

A banda entrou com tudo em Where I Reign — uma escolha perfeita para abrir o show. A faixa já é uma das mais diretas do álbum e, ao vivo, ganha uma potência absurda. Osegueda dominou o palco como se estivesse com essa banda há décadas, não semanas. E foi uma grata surpresa ver Phil Demmel mandando o primeiro solo da noite com sua Flying V, enquanto Kerry se postava como um senhor do caos, regendo tudo com sua Jackson pintada como um demônio de guerra.

O ataque seguiu com Rage e Trophies of the Tyrant. Essa última, que é minha favorita do disco, acabou sofrendo um pouco por conta de uma falha no microfone de Osegueda — deu até um aperto no peito ver o cara correndo de um lado pro outro tentando resolver a situação. Mas a entrega dele compensou tudo. Quando o som voltou com força total, o público respondeu na mesma moeda, e um circle pit gigantesco se abriu no meio da plateia. Eu estava bem na beirada e só consegui rir de nervoso enquanto tentava decidir se encarava ou recuava. Spoiler: fui sugado pro meio.

Residue, Two Fists e Idle Hands mantiveram o ritmo insano. As três são faixas que mostram bem a proposta do projeto de King: nada de reinventar a roda, mas sim apertar o pedal do thrash até ele fundir. Two Fists, inclusive, soa quase como um hino punk sujo e direto, e causou um dos momentos mais caóticos da noite.

Residue, Two Fists e Idle Hands mantiveram o ritmo insano. As três são faixas que mostram bem a proposta do projeto de King: nada de reinventar a roda, mas sim apertar o pedal do thrash até ele fundir. Two Fists, inclusive, soa quase como um hino punk sujo e direto, e causou um dos momentos mais caóticos da noite.

Mas é claro que todo mundo ali também esperava por elas. E quando Disciple começou, com aquele “God Hates Us All” gritado com raiva, senti um frio na espinha. Aquela música nunca perde impacto, e ver King e Bostaph tocando juntos novamente um clássico do Slayer foi simplesmente histórico. E aí veio a surpresa: Osegueda anunciou uma homenagem ao Paul Di’Anno e emendou Killers, do Iron Maiden. QUE. PAULADA. Ninguém esperava aquilo. Um cover do Maiden, ainda mais da era Di’Anno, foi um baita aceno aos fãs old school. A versão foi mais ríspida, mais pesada, mais… King.

A reta final trouxe mais três bombas nucleares: Shrapnel — com Kerry até errando umas notas no começo, mas rapidamente se recuperando —, Raining Blood (o público simplesmente surtou nessa), e Black Magic, que sempre me soa como a faixa mais profana que o Slayer já lançou. E aí, pra encerrar, o hino que nomeia o novo capítulo: From Hell I Rise. A música já nasceu para ser encerramento de show, com riffs que esmagam e uma letra que resume bem o espírito do projeto: “Eu vim do inferno, e trouxe o fogo comigo”.

A reta final trouxe mais três bombas nucleares: Shrapnel — com Kerry até errando umas notas no começo, mas rapidamente se recuperando —, Raining Blood (o público simplesmente surtou nessa), e Black Magic, que sempre me soa como a faixa mais profana que o Slayer já lançou. E aí, pra encerrar, o hino que nomeia o novo capítulo: From Hell I Rise. A música já nasceu para ser encerramento de show, com riffs que esmagam e uma letra que resume bem o espírito do projeto: “Eu vim do inferno, e trouxe o fogo comigo”.

Saí do show sem voz, com dor no pescoço e suando frio. Mas com aquele sorriso sujo de quem sabe que presenciou algo importante. Não, Kerry King não reinventou nada. Mas reinventar nunca foi o ponto. Ele pegou o que já fazia como ninguém, cercou-se de uma formação que beira o absurdo (sério, que banda!), e fez o que sabe: destruir palcos. E eu estava lá para ver isso acontecer.

Saí do show sem voz, com dor no pescoço e suando frio. Mas com aquele sorriso sujo de quem sabe que presenciou algo importante. Não, Kerry King não reinventou nada. Mas reinventar nunca foi o ponto. Ele pegou o que já fazia como ninguém, cercou-se de uma formação que beira o absurdo (sério, que banda!), e fez o que sabe: destruir palcos. E eu estava lá para ver isso acontecer.

SETLIST

Where I Reign

Rage

Trophies of the Tyrant

Residue

Two Fists

Idle Hands

Disciple (Slayer song)

Killers (Iron Maiden cover)

Shrapnel

Raining Blood (Slayer song)

Black Magic (Slayer song)

From Hell I Rise

GALERIA DE FOTOS :

Blind Guardian: Show com jogo ganho

Blind Guardian: Show com jogo ganho

Demrou menos do que imaginávamos para podemos ver o Blind Guardian ao vivo novamente em um grande festival, cercado de fãs que cresceram imersos nas histórias, batalhas e lendas narradas por Hansi Kürsch e sua trupe. E a noite no Bangers Open Air 2025 entregou exatamente isso — e mais, a banda foi escalada de ultima hora e fez um show ovacionado pelo publico

Ainda sob os ecos da avalanche sônica deixada por Kerry King, o clima parecia tenso. Seria difícil manter aquele nível de energia? Quando os primeiros acordes de “Imaginations From the Other Side” explodiram nos alto-falantes, percebi que estava enganado. A multidão foi instantaneamente sugada para o universo do Blind Guardian, como se um portal tivesse se aberto e nos transportado direto para os contos épicos de André Olbrich e companhia.

Ainda sob os ecos da avalanche sônica deixada por Kerry King, o clima parecia tenso. Seria difícil manter aquele nível de energia? Quando os primeiros acordes de “Imaginations From the Other Side” explodiram nos alto-falantes, percebi que estava enganado. A multidão foi instantaneamente sugada para o universo do Blind Guardian, como se um portal tivesse se aberto e nos transportado direto para os contos épicos de André Olbrich e companhia.

Hansi estava em plena forma. A voz potente, com aquela rouquidão característica, cortava o ar como uma lâmina bem afiada. “Blood of the Elves”, uma das faixas do excelente The God Machine, mostrou que a banda não vive apenas do passado. Ao meu redor, muita gente berrava o refrão com paixão — prova viva de que o novo material já conquistou seu espaço no coração dos fãs. E o peso de “Violent Shadows” só reforçou essa sensação: o Blind Guardian não é uma banda nostálgica. É uma banda viva, pulsante, criativa.

Mas foi com “Mordred’s Song” que eu perdi o chão. Confesso que jamais imaginei ouvir essa ao vivo novamente, depois de tantos anos fora do setlist. E ali estava ela, sombria e dramática, como uma peça de teatro medieval em forma de metal. Eu cantei com o peito aberto, como se estivesse encerrando um ciclo iniciado lá atrás, nos meus tempos de adolescente perdido em CDs riscados.

Mas foi com “Mordred’s Song” que eu perdi o chão. Confesso que jamais imaginei ouvir essa ao vivo novamente, depois de tantos anos fora do setlist. E ali estava ela, sombria e dramática, como uma peça de teatro medieval em forma de metal. Eu cantei com o peito aberto, como se estivesse encerrando um ciclo iniciado lá atrás, nos meus tempos de adolescente perdido em CDs riscados.

Quando veio “Tanelorn (Into the Void)”, outro resgate do fundo do baú, senti como se a banda tivesse feito uma curadoria pessoal só para aquele show. Era como se estivessem dizendo: “Sabemos o que vocês querem ouvir — e estamos prontos para entregar.” E entregaram.

O momento de pura catarse veio com a dobradinha “Bright Eyes” e “Time Stands Still (At the Iron Hill)”. Duas das músicas mais emocionais da banda, executadas com precisão milimétrica. Vi lágrimas, vi abraços, vi gente ajoelhada no chão — e entendi que aquilo ali não era só um show, era um ritual. Um encontro de almas.

Mas foi em “The Bard’s Song – In the Forest” que tudo atingiu outro nível. Não preciso dizer que Hansi quase nem cantou. Nós assumimos o microfone coletivo do Bangers. Cada verso foi cantado com uma devoção quase religiosa, e por alguns minutos, éramos todos bardos, reunidos em torno de uma fogueira invisível, contando histórias antigas com o coração nas mãos.

Mas foi em “The Bard’s Song – In the Forest” que tudo atingiu outro nível. Não preciso dizer que Hansi quase nem cantou. Nós assumimos o microfone coletivo do Bangers. Cada verso foi cantado com uma devoção quase religiosa, e por alguns minutos, éramos todos bardos, reunidos em torno de uma fogueira invisível, contando histórias antigas com o coração nas mãos.

Para o final, vieram os hinos. “Mirror Mirror”, com sua grandiosidade, fez o chão tremer, e “Valhalla” foi o desfecho perfeito — aquela interação clássica, com os gritos de “Valhalla – Deliverance!” ecoando por minutos depois da banda sair do palco. A sensação era de missão cumprida, mas com um gosto de “quero mais” impossível de ignorar.

Para o final, vieram os hinos. “Mirror Mirror”, com sua grandiosidade, fez o chão tremer, e “Valhalla” foi o desfecho perfeito — aquela interação clássica, com os gritos de “Valhalla – Deliverance!” ecoando por minutos depois da banda sair do palco. A sensação era de missão cumprida, mas com um gosto de “quero mais” impossível de ignorar.

Blind Guardian mostrou no Bangers Open Air que não está aqui apenas para reviver glórias. Está aqui para construir novas. Foi um show memorável, não por efeitos ou pirotecnias, mas por alma.

Blind Guardian mostrou no Bangers Open Air que não está aqui apenas para reviver glórias. Está aqui para construir novas. Foi um show memorável, não por efeitos ou pirotecnias, mas por alma.

SETLIST

Imaginations From the Other Side

Blood of the Elves

Mordred’s Song (First time since 2017)

Violent Shadows

Into the Storm

Tanelorn (Into the Void) (First time since 2016)

Bright Eyes

Time Stands Still (At the Iron Hill)

And the Story Ends

The Bard’s Song – In the Forest

Mirror Mirror

Valhalla

GALERIA DE FOTOS :

Nile – Uma devastação sonora

Nile – Uma devastação sonora

Com o peso da responsabilidade que só o death metal técnico é capaz de impor aos ouvidos incautos, o terceiro dia do Bangers Open Air testemunhou uma das apresentações mais arrebatadoras de toda a edição: o massacre ritualístico perpetrado pelo Nile no Sun Stage. Fui tomado por uma sensação quase litúrgica de estar diante de um colosso sonoro. Se o Vader havia deixado o terreno já devastado, o quarteto norte-americano veio não para reconstruir, mas para aprofundar a ruína — arqueologicamente brutal, como só eles sabem fazer.

Com alguns minutos de atraso que mais atiçaram a ansiedade coletiva do que a frustraram, o Nile emergiu sob o símbolo de sua própria esfinge — o logo iluminando o telão ao fundo, como se fosse um selo arcano de destruição. Começaram sem cerimônias com “Stelae of Vultures”, faixa do último álbum “The Underworld Awaits Us All”, e já ali ficou claro: aquele seria um daqueles shows que você não apenas escuta, mas sobrevive. A estrutura da apresentação foi meticulosamente calculada — e aqui cabe o paralelo com a própria sonoridade da banda. Tudo no Nile é preciso, metódico, quase matemático, mesmo quando a brutalidade soa como caos.

Com alguns minutos de atraso que mais atiçaram a ansiedade coletiva do que a frustraram, o Nile emergiu sob o símbolo de sua própria esfinge — o logo iluminando o telão ao fundo, como se fosse um selo arcano de destruição. Começaram sem cerimônias com “Stelae of Vultures”, faixa do último álbum “The Underworld Awaits Us All”, e já ali ficou claro: aquele seria um daqueles shows que você não apenas escuta, mas sobrevive. A estrutura da apresentação foi meticulosamente calculada — e aqui cabe o paralelo com a própria sonoridade da banda. Tudo no Nile é preciso, metódico, quase matemático, mesmo quando a brutalidade soa como caos.

A alternância vocal entre Karl Sanders, Dan Vadim Von e Zach Jeter conferia uma dinâmica quase esquizofrênica ao show, algo que remete à polifonia de um templo egípcio em ruínas invadido por hinos apocalípticos. “To Strike With Secret Fang” e “Defiling the Gates of Ishtar” soaram como verdadeiros rituais sônicos, com os riffs cortando o ar como lâminas embebidas em escaravelhos e maldições. E se o ouvinte mais desatento pensou que a intensidade se diluiria com o passar do set, bastou a execução de “Vile Nilotic Rites” para perceber que estávamos apenas começando a escalar a pirâmide da selvageria.

A alternância vocal entre Karl Sanders, Dan Vadim Von e Zach Jeter conferia uma dinâmica quase esquizofrênica ao show, algo que remete à polifonia de um templo egípcio em ruínas invadido por hinos apocalípticos. “To Strike With Secret Fang” e “Defiling the Gates of Ishtar” soaram como verdadeiros rituais sônicos, com os riffs cortando o ar como lâminas embebidas em escaravelhos e maldições. E se o ouvinte mais desatento pensou que a intensidade se diluiria com o passar do set, bastou a execução de “Vile Nilotic Rites” para perceber que estávamos apenas começando a escalar a pirâmide da selvageria.

Entre um gutural e outro, Sanders arriscou agradecimentos em português — gesto simpático, mas que pouco se estendeu. O foco era claro: devastar. E isso se confirmou com a sequência de “Kafir!” e “Sarcophagus”, que levaram a plateia a níveis de catarse raramente vistos. A roda não apenas se abriu, mas parecia engolir tudo ao seu redor. Em “Lashed to the Slave Stick”, o riff inicial soou como o estalar de um chicote ancestral, reverberando pelo asfalto quente do Memorial. Foi aí que alguns fãs, tomados por uma epifania brutal, ajoelharam-se como se diante de um culto — não a uma banda, mas a uma entidade.

O encerramento com “Black Seeds of Vengeance” foi nada menos que apoteótico. Aquela música, que por si só é uma marcha fúnebre dos condenados, serviu como selo final do que presenciamos: uma aula de death metal técnico com acento mitológico, uma demonstração de força e precisão que faz jus à história da banda. O som tão alto quanto claro fez questão de deixar a sua marca mesmo em quem talvez não estivesse ali diretamente para ver o Nile. O eco dos blast beats ainda reverberava pelos becos do evento quando os integrantes prometeram retorno em breve — uma promessa que, por Tutancâmon, precisa ser cumprida.

O encerramento com “Black Seeds of Vengeance” foi nada menos que apoteótico. Aquela música, que por si só é uma marcha fúnebre dos condenados, serviu como selo final do que presenciamos: uma aula de death metal técnico com acento mitológico, uma demonstração de força e precisão que faz jus à história da banda. O som tão alto quanto claro fez questão de deixar a sua marca mesmo em quem talvez não estivesse ali diretamente para ver o Nile. O eco dos blast beats ainda reverberava pelos becos do evento quando os integrantes prometeram retorno em breve — uma promessa que, por Tutancâmon, precisa ser cumprida.

O setlist foi uma escolha cirúrgica. Nove faixas que costuraram a discografia da banda com a habilidade de um escriba ritualístico: desde o clássico “Black Seeds…” até a novidade brutal do mais recente disco. Um repertório que soube balancear técnica, peso e mitologia em doses iguais.

Se me perguntarem o que foi o show do Nile, eu diria: foi o equivalente musical a desenterrar uma tumba esquecida, apenas para descobrir que os deuses antigos ainda vivem… e estão furiosos.

Se me perguntarem o que foi o show do Nile, eu diria: foi o equivalente musical a desenterrar uma tumba esquecida, apenas para descobrir que os deuses antigos ainda vivem… e estão furiosos.

SETLIST

Stelae of Vultures

To Strike With Secret Fang

Defiling the Gates of Ishtar

Vile Nilotic Rites

In the Name of Amun

Kafir!

Sarcophagus

Lashed to the Slave Stick

Black Seeds of Vengeance

GALERIA DE FOTOS :

W.A.S.P: Uma viagem selvagem ao coração do shock rock oitentista

W.A.S.P: Uma viagem selvagem ao coração do shock rock oitentista

Confesso que já vi muita coisa nessa vida de fã de metal, mas aquele show do W.A.S.P. no Bangers Open Air vai ficar gravado na minha memória como uma cicatriz bem feita: dolorosa, intensa e bonita de se ver. Blackie Lawless pode até ter deixado o machado de lado e aposentado o ritual de carne crua no palco, mas compensou com uma execução cirúrgica do debut homônimo de 1984 — um clássico que, convenhamos, moldou o shock rock como conhecemos.

A parada começou pesada, com uma trinca que não dá tempo nem de respirar: “I Wanna Be Somebody”, “L.O.V.E. Machine” e “The Flame”, essa última com um solo do Doug Blair que me fez lembrar por que a guitarra ainda é a melhor arma do rock. E é bom dizer: Doug não é só um substituto de luxo pra Chris Holmes, ele é um monstro por mérito próprio. Aliás, durante “Sleeping (in the Fire)”, Lawless e Duda literalmente saíram do palco pra deixar Blair brilhar. Respeito.

A parada começou pesada, com uma trinca que não dá tempo nem de respirar: “I Wanna Be Somebody”, “L.O.V.E. Machine” e “The Flame”, essa última com um solo do Doug Blair que me fez lembrar por que a guitarra ainda é a melhor arma do rock. E é bom dizer: Doug não é só um substituto de luxo pra Chris Holmes, ele é um monstro por mérito próprio. Aliás, durante “Sleeping (in the Fire)”, Lawless e Duda literalmente saíram do palco pra deixar Blair brilhar. Respeito.

Agora, falando a real: Blackie Lawless continua sendo um frontman de presença, mas não dá pra ignorar que algumas partes dos vocais — especialmente nas mais exigentes como “Hellion” e “Tormentor” — estavam evidentemente em playback. Não é segredo pra ninguém que ele vem usando isso nos últimos anos, e embora a execução visual e sonora seja de qualidade, sempre rola aquela quebra de imersão quando você percebe que nem tudo ali é 100% ao vivo. Como diria o próprio Gastão: “Rock é entrega, não é perfeição de estúdio.” Mas vida que segue.

Voltando ao set, o uso do telão foi um show à parte. Em “Tormentor”, por exemplo, rolou aquela cena cabulosa do filme “The Dungeonmaster”, onde o W.A.S.P. aparece em um clipe de 1983 ainda cheirando a enxofre, couro e misantropia oitentista. A estética da época foi muito bem capturada, mesmo com a banda atual tendo outro formato e vibe — com destaque pro nosso Aquiles Priester, que não só destruiu na bateria como emocionou o público com seu discurso sobre realização pessoal. O cara tava visivelmente mexido, e isso conectou geral.

Voltando ao set, o uso do telão foi um show à parte. Em “Tormentor”, por exemplo, rolou aquela cena cabulosa do filme “The Dungeonmaster”, onde o W.A.S.P. aparece em um clipe de 1983 ainda cheirando a enxofre, couro e misantropia oitentista. A estética da época foi muito bem capturada, mesmo com a banda atual tendo outro formato e vibe — com destaque pro nosso Aquiles Priester, que não só destruiu na bateria como emocionou o público com seu discurso sobre realização pessoal. O cara tava visivelmente mexido, e isso conectou geral.

Depois da jornada pelo álbum de estreia — com “School Daze”, “B.A.D.”, “On Your Knees” e o encerramento com “The Torture Never Stops” dando aquele ar de encerramento de ritual — veio a cereja do bolo: os bônus tracks da carreira. “The Real Me”, do The Who, apareceu com peso e propriedade, seguida por uma dobradinha que mexe com o emocional de qualquer fã old school: “Forever Free” e “The Headless Children”. A primeira trouxe o clipe com o saudoso Frankie Banali, e a segunda deixou todo mundo mudo com imagens do Holocausto e do Hitler. Pesado? Sim. Mas é o W.A.S.P., e o W.A.S.P. nunca foi flor que se cheire.

Depois da jornada pelo álbum de estreia — com “School Daze”, “B.A.D.”, “On Your Knees” e o encerramento com “The Torture Never Stops” dando aquele ar de encerramento de ritual — veio a cereja do bolo: os bônus tracks da carreira. “The Real Me”, do The Who, apareceu com peso e propriedade, seguida por uma dobradinha que mexe com o emocional de qualquer fã old school: “Forever Free” e “The Headless Children”. A primeira trouxe o clipe com o saudoso Frankie Banali, e a segunda deixou todo mundo mudo com imagens do Holocausto e do Hitler. Pesado? Sim. Mas é o W.A.S.P., e o W.A.S.P. nunca foi flor que se cheire.

“Wild Child” foi recebida como hino — e com razão. Teve aquela introdução no estilo storytelling, só Blackie e o microfone, criando uma tensão que explodiu com a entrada da banda e da plateia num uníssono de arrepiar. E pra fechar o caixão com um prego de aço, “Blind in Texas” encerrou com espírito de farra e caos controlado, como uma cerveja quente depois de um mosh pit bem dado.

“Wild Child” foi recebida como hino — e com razão. Teve aquela introdução no estilo storytelling, só Blackie e o microfone, criando uma tensão que explodiu com a entrada da banda e da plateia num uníssono de arrepiar. E pra fechar o caixão com um prego de aço, “Blind in Texas” encerrou com espírito de farra e caos controlado, como uma cerveja quente depois de um mosh pit bem dado.

No fim das contas, mesmo com o uso de playback em algumas passagens e a ausência do velho teatralismo sujo que marcou o início da banda, o W.A.S.P. entregou um show digno de sua história. Tecnicamente, foi impecável — muito graças à cozinha pesada de Duda e Aquiles — e emocionalmente, foi uma volta no tempo com a trilha sonora da minha (nossa) rebeldia juvenil.

No fim das contas, mesmo com o uso de playback em algumas passagens e a ausência do velho teatralismo sujo que marcou o início da banda, o W.A.S.P. entregou um show digno de sua história. Tecnicamente, foi impecável — muito graças à cozinha pesada de Duda e Aquiles — e emocionalmente, foi uma volta no tempo com a trilha sonora da minha (nossa) rebeldia juvenil.

GALERIA DE FOTOS :

Avantasia: Os bons filhos a casa retornam

Avantasia: Os bons filhos a casa retornam

O Avantasia voltou ao Brasil em grande estilo para encerrar o Bangers Open Air 2025, e não foi só mais um show do grupo – foi uma verdadeira celebração da magnitude da “metal opera” idealizada por Tobias Sammet. O projeto, que surgiu em 1999 com a proposta de unir grandes nomes do metal mundial em uma obra épica, segue firme e forte. E mesmo com a trajetória recente de certos altos e baixos criativos, a energia e o brilho do Avantasia ao vivo continuam intactos. O evento foi o palco perfeito para a festa do metal, onde o espírito de união e a celebração do gênero dominaram a noite.

A produção do show foi uma das primeiras coisas a chamar a atenção: uma verdadeira explosão de efeitos visuais, pirotecnia e cenários que transportaram o público diretamente para o universo fantástico de Tobias Sammet. Desde o começo, com a faixa de abertura “Creepshow”, ficou claro que a noite seria marcada por altos níveis de energia e uma entrega cativante da banda e dos vocalistas convidados. E, sim, como sempre, a sinergia entre esses artistas é um espetáculo à parte.

A produção do show foi uma das primeiras coisas a chamar a atenção: uma verdadeira explosão de efeitos visuais, pirotecnia e cenários que transportaram o público diretamente para o universo fantástico de Tobias Sammet. Desde o começo, com a faixa de abertura “Creepshow”, ficou claro que a noite seria marcada por altos níveis de energia e uma entrega cativante da banda e dos vocalistas convidados. E, sim, como sempre, a sinergia entre esses artistas é um espetáculo à parte.

Dentre os pontos altos da noite, posso destacar a performance de “Reach Out for the Light” com Adrienne Cowan, cuja voz poderosa deu uma dimensão única à música. Da mesma forma, “The Witch”, com Tommy Karevik (Kamelot), trouxe um equilíbrio perfeito entre versatilidade e potência vocal. Aliás, uma das coisas mais impressionantes do show foi a capacidade de Sammet de orquestrar uma gama tão diversa de vozes e estilos, criando uma experiência coesa e empolgante do início ao fim. Mesmo em momentos de pequenos contratempos, como no início de “The Scarecrow”, a banda soube manter a energia lá em cima.

Dentre os pontos altos da noite, posso destacar a performance de “Reach Out for the Light” com Adrienne Cowan, cuja voz poderosa deu uma dimensão única à música. Da mesma forma, “The Witch”, com Tommy Karevik (Kamelot), trouxe um equilíbrio perfeito entre versatilidade e potência vocal. Aliás, uma das coisas mais impressionantes do show foi a capacidade de Sammet de orquestrar uma gama tão diversa de vozes e estilos, criando uma experiência coesa e empolgante do início ao fim. Mesmo em momentos de pequenos contratempos, como no início de “The Scarecrow”, a banda soube manter a energia lá em cima.

Outras surpresas que merecem destaque foram as performances de “Dying for an Angel” com Eric Martin, que elevou a canção a outro patamar, e a colaboração com Jeff Scott Soto em “Shelter from the Rain”. Cada vocalista trouxe uma nova nuance ao espetáculo, e esse intercâmbio de talentos fez o show se tornar uma verdadeira celebração do heavy metal em todas as suas formas. O setlist foi bem equilibrado, misturando clássicos que o público espera ouvir com músicas do mais recente “Here Be Dragons”, que, ao vivo, se encaixaram muito bem.

Outras surpresas que merecem destaque foram as performances de “Dying for an Angel” com Eric Martin, que elevou a canção a outro patamar, e a colaboração com Jeff Scott Soto em “Shelter from the Rain”. Cada vocalista trouxe uma nova nuance ao espetáculo, e esse intercâmbio de talentos fez o show se tornar uma verdadeira celebração do heavy metal em todas as suas formas. O setlist foi bem equilibrado, misturando clássicos que o público espera ouvir com músicas do mais recente “Here Be Dragons”, que, ao vivo, se encaixaram muito bem.

O ápice da apresentação veio no final, com a grandiosa combinação de “Lost in Space” e o medley épico de “Sign of the Cross / The Seven Angels”, onde todos os vocalistas estavam no palco. Ali, a atmosfera se tornou ainda mais mágica – uma verdadeira explosão de sons e emoções que justificam a fama de Tobias Sammet em criar experiências imersivas. A interação dele com a plateia foi um dos maiores trunfos dessa noite; o carisma do líder do Avantasia é inegável e é o tipo de energia que mantém o público conectado e participativo o tempo inteiro.

O ápice da apresentação veio no final, com a grandiosa combinação de “Lost in Space” e o medley épico de “Sign of the Cross / The Seven Angels”, onde todos os vocalistas estavam no palco. Ali, a atmosfera se tornou ainda mais mágica – uma verdadeira explosão de sons e emoções que justificam a fama de Tobias Sammet em criar experiências imersivas. A interação dele com a plateia foi um dos maiores trunfos dessa noite; o carisma do líder do Avantasia é inegável e é o tipo de energia que mantém o público conectado e participativo o tempo inteiro.

Em suma, o Avantasia não desaponta. E, no Brasil, ainda mais. Foi um espetáculo que não apenas encerrou o Bangers Open Air de 2025 com chave de ouro, mas também deixou claro por que o projeto continua sendo uma das propostas mais cativantes do metal contemporâneo. Com sua mistura de grandiosidade, diversidade vocal e uma produção impecável, o show foi uma verdadeira viagem pelo universo criado por Sammet, e cada fã, de thrashers a posers, teve o seu momento de brilho nesse evento inesquecível.

Em suma, o Avantasia não desaponta. E, no Brasil, ainda mais. Foi um espetáculo que não apenas encerrou o Bangers Open Air de 2025 com chave de ouro, mas também deixou claro por que o projeto continua sendo uma das propostas mais cativantes do metal contemporâneo. Com sua mistura de grandiosidade, diversidade vocal e uma produção impecável, o show foi uma verdadeira viagem pelo universo criado por Sammet, e cada fã, de thrashers a posers, teve o seu momento de brilho nesse evento inesquecível.

SETLIST

Creepshow

Reach Out for the Light (with Adrienne Cowan)

The Witch (with Tommy Karevik)

Devil in the Belfry(with Herbie Langhans)

Dying for an Angel (with Eric Martin)

Twisted Mind (with Ronnie Atkins) (also with Eric Martin)

Play Video

Avalon (with Adrienne Cowan)

The Scarecrow (with Ronnie Atkins)

The Toy Master

Shelter from the Rain(with Jeff Scott Soto)

Farewell(with Chiara Tricarico)

Let the Storm Descend Upon You (with Ronnie Atkins) (also with Herbie Langhans)

Death Is Just a Feeling

Encore:

Lost in Space

Sign of the Cross / The Seven Angels (Everyone on stage)